Bahá’u’lláh, dont le nom signifie en arabe « La Gloire de Dieu », naquit le 12 novembre 1817 à Téhéran.

Fils d’un ministre du sháh, il s’appelait en réalité Hussayn-’Ali. Ses ancêtres remontaient aux grandes dynasties de l’Iran impérial.

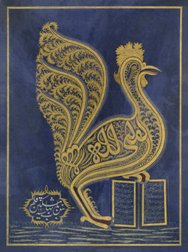

Jeune homme, Bahá’u’lláh mena une vie princière. Il reçu une éducation basée essentiellement sur l’équitation, l’escrime, la calligraphie et la poésie classique.

En octobre 1835, Bahá’u’lláh épousa Ásíyih Khánum, fille de noble.

Ensemble, ils eurent trois enfants : un fils, ’Abdu’l-Bahá, né en 1844, une fille Bahíyyih, née en 1846 et un fils, Mihdí, né en 1848.

Bahá’u’lláh refusa la carrière ministérielle qui lui était ouverte. Il préféra consacrer son énergie à diverses actions humanitaires qui lui valurent le nom de « Père des pauvres ». Mais cette existence privilégiée prit rapidement fin après 1844. A cette période Bahá’u’lláh devint l’un des chefs de file du mouvement bábí.

Précurseur de la foi bahá’íe, le mouvement bábí balaya l’Iran comme un ouragan. Il déclencha de violentes persécutions de la part des autorités religieuses. C’est pourquoi le rôle primordial de Bahá’u’lláh dans la défense de la cause du Báb lui valut d’être arrêté et enchaîné dans ce cachot de Téhéran. Des membres influents de la cour et du clergé réclamèrent la peine de mort. Les ambassades européennes élevèrent des protestations contre les pogroms subis par les bábis. Grâce à elles, à sa notoriété et la position sociale de sa famille, il fut protégé de la peine capitale. Pourtant il s’attendait à mourir lui aussi.

On le jeta dans la célèbre prison portant le nom de « Fosse noire » ou Siyáh-Chál, en persan. En effet, les autorités pensaient qu’il y trouverait la mort. Mais ce cachot devait au contraire devenir le lieu d’une nouvelle révélation.

C’est dans cette prison que Bahá’u’lláh ressentit l’appel de Dieu :

« Pendant les journées ou je me trouvais dans la prison de Téhéran, le poids blessant des chaînes et l’air empli de puanteur me laissaient peu de moments de sommeil. Cependant, au cours de ces rares instants d’assoupissement, je ressentais comme si quelque chose coulait du haut de ma tête jusque sur ma poitrine, tel un puissant torrent qui se précipite sur la terre depuis le sommet d’une haute montagne. Alors chaque membre de mon corps s’en trouvait enflammé. En de tels instants, ma langue récitait ce qu’aucun homme ne pourrait supporter d’entendre »

« Je n’étais qu’un homme comme les autres, endormi sur ma couche, lorsque le souffle du Tout-Glorieux est passé sur moi et m’a donné la connaissance de tout ce qui est… » « Cela ne vient pas de moi mais de Celui qui est Tout-Puissant et omniscient. Et Il m’a enjoint d’élever la voix entre le Ciel et la Terre… »

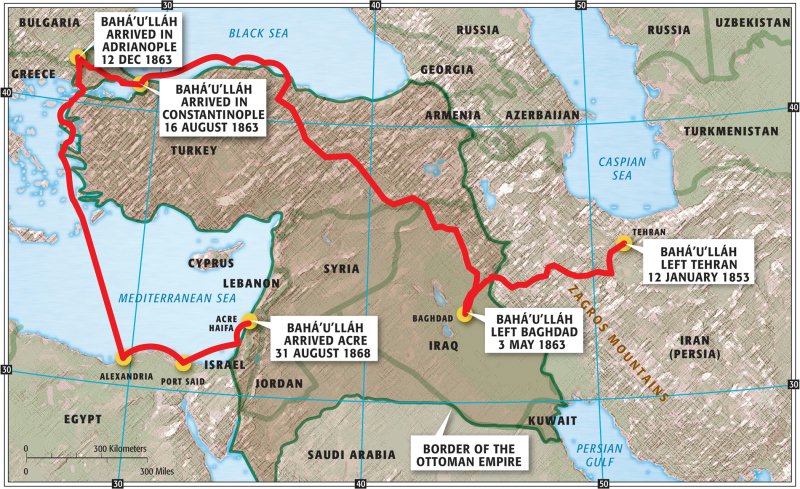

Finalement, toujours sans jugement ni possibilité de recours, Bahá’u’lláh put sortir de prison. Mais il était dépouillé de ses biens et richesses. De plus, il fut immédiatement fut banni de son pays natal vers l’Irak voisin, alors sous contrôle de l’Empire ottoman.

Commencèrent alors pour lui quarante années d’exil, d’emprisonnement et de persécution.

D’abord envoyé à Bagdád, il quitta cette ville au bout d’un an. Bahá’u’lláh, seul véritable responsable bábi ayant survécu aux massacres, se consacra en priorité aux besoins de la communauté bábie regroupée à Bagdad. En effet, la mort du Báb et, en même temps, la perte de la plupart des jeunes enseignants et des chefs spirituels de sa Foi avaient dispersé les croyants. Ils étaient démoralisés. Mais ses efforts pour rassembler ceux qui s’étaient réfugiés en Irak éveillèrent la jalousie et créèrent des dissensions.

Par conséquent, Bahá’u’lláh se retira pendant 2 ans dans la solitude. Il trouva refuge au cœur d’une région montagneuse du Kurdistan pour réfléchir à sa mission. Il marchait ainsi sur les traces de tous les messagers de Dieu avant lui.

C’est une période qui rappelle les retraites des fondateurs des autres grandes religions du monde : les errances de Bouddha, les quarante jours et quarante nuits du Christ dans le désert et le repli de Muhammad dans la grotte du mont Hira.

Durant cette période, Bahá’u’lláh fut en contact avec l’ordre soufi de Naqshbandíyyih. D’ailleurs, certains ouvrages révélés pendant cette période et ultérieurement comportent des réponses à des questions posées par les soufis.

Enfin en 1856, il sortit de sa retraite suite aux sollicitations du groupe d’exilés désespérés de Bagdad. Découvrant son refuge, ils l’avaient supplié de revenir assurer la direction de leur communauté. Finalement, Bahá’u’lláh retourna à Bagdád.

Sous sa direction, la communauté bábíe grandit et la réputation de Bahá’u’lláh en tant que chef spirituel se répandit à travers la ville. Aussi, craignant que ce succès ne réveille en Perse l’enthousiasme populaire pour le mouvement, le gouvernement du sháh réussit à convaincre les autorités ottomanes de l’envoyer à nouveau en exil.

La déclaration de Ridvan suivie d’un nouvel exil

En avril 1863, avant de quitter Bagdád, Bahá’u’lláh et ses compagnons campèrent dans un jardin sur les bords du Tigre du 22 avril au 3 mai. Là, aux bábís qui l’entouraient, Bahá’u’lláh déclara qu’il était le Promis annoncé par le Báb et avant lui par toutes les Écritures saintes du monde.

Par la suite, le jardin devient célèbre sous le nom de jardin de Ridván signifiant « paradis » en arabe. L’anniversaire des douze jours que Bahá’u’lláh y passa est célébré dans le monde bahá’í. Désormais, c’est la plus joyeuse de toutes les fêtes, Ridvan.

Le 3 mai 1863, Bahá’u’lláh quitte Bagdád pour se rendre à Constantinople (actuelle Istanbul), la capitale impériale. Durant le voyage, il était accompagné de sa famille et d’un certain nombre de ses compagnons.

Sa notoriété et sa popularité étaient déjà grandes. Des témoins oculaires décrivirent son départ, avec l’hommage rendu par bon nombre de personnes présentes, mais aussi par les autorités.

Après quatre mois passés à Constantinople, Bahá’u’lláh fut envoyé à Andrinople (actuelle Edirne) comme prisonnier politique. Il y arriva le 12 décembre 1863.

Au cours des cinq années qu’il y passa, sa réputation ne cessa de grandir. En effet, il attirait le plus vif intérêt des savants, des hommes politiques et des diplomates.

Au début de septembre 1867, Bahá’u’lláh adressa une série de lettres aux dirigeants du monde de l’époque, notamment Napoléon III, la reine Victoria, l’empereur Guillaume Ier, le tsar Alexandre II de Russie, l’empereur François-Joseph, le pape Pie IX, le sultan ’Abdul-Aziz et le dirigeant persan Nasirid-Din Sháh.

Dans ces lettres, Bahá’u’lláh revendiqua ouvertement le rang de Messager de Dieu. Il parla de l’aube d’un nouvel âge, mais prédit des bouleversements considérables de l’ordre politique et social. De plus, il pria instamment les dirigeants du monde de gouverner avec justice. Il lança un appel à la mobilisation en faveur du désarmement et demanda aux autorités de se regrouper en une confédération mondiale. Ce n’est qu’en luttant ensemble contre la guerre, dit-il, qu’une paix durable pourra être établie.

Le prisonnier de St Jean d’Acre

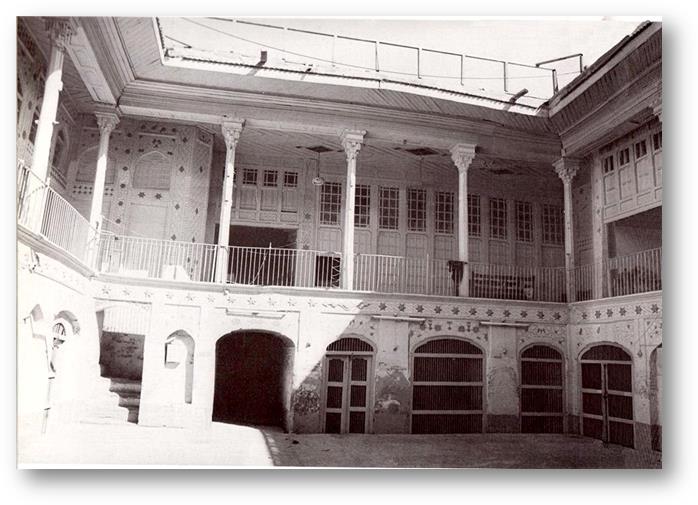

Sous l’emprise des intrigues continuelles des ennemis de Bahá’u’lláh, le gouvernement turc décida d’envoyer les exilés à Saint-Jean-d’Acre. Cette ville pénitentiaire située en Palestine ottomane était à l’époque l’ultime destination des plus grands malfaiteurs et des bandits de grand chemin. On y exilait aussi et des opposants politiques.

Entourée de remparts, avec ses rues sales et ses maisons humides et tristes, Saint-Jean-d’Acre n’avait pas de source d’eau potable et l’air y était irrespirable.

C’est en ce lieu que Bahá’u’lláh arriva avec sa famille le 31 août 1868, pour la dernière étape d’un long exil. Il devait passer à Saint-Jean-d’Acre et dans ses environs le reste de sa vie, soit encore 24 ans.

Enfermé tout d’abord dans la prison de la caserne, Bahá’u’lláh et ses compagnons furent ensuite transférés dans une maison exiguë à l’intérieur des remparts. Les exilés, montrés comme de dangereux hérétiques, se heurtaient à l’animosité des autres résidents de la ville. Même les enfants, lorsqu’ils s’aventuraient au dehors, étaient poursuivis et lapidés.

Avec le temps, l’esprit des enseignements de Bahá’u’lláh triompha du sectarisme et de l’indifférence. Plusieurs gouverneurs de la ville et membres du clergé, après avoir examiné le contenu de cette Foi, en étaient même devenus de fervents défenseurs. Tout comme à Bagdád et à Andrinople, la personnalité de Bahá’u’lláh avait peu à peu forcé le respect et l’admiration.

C’est à Saint-Jean-d’Acre que Bahá’u’lláh écrivit la plus importante de ses œuvres, le « Kitáb-í-Aqdas » (« Le Livre le Plus Saint »). Ce livre esquisse les lois et principes essentiels que les croyants doivent observer. Il pose les bases de l’administration de la communauté bahá’íe.

Vers la fin des années 1870, Bahá’u’lláh fut autorisé à se déplacer librement en dehors des remparts de la ville et ses disciples le rencontrèrent avec une liberté relative.

Il s’installa dans un manoir dans la campagne proche de Saint-Jean-d’Acre et put se consacrer à l’écriture.

Les Ecrits révélés par Bahá’u’lláh tout au long de son existence, sont précieusement conservés dans les archives de la communauté en Terre Sainte. Ils comprennent une centaine de volumes.

L’ascension de Baha’u’llah

Le 29 mai 1892, s’acheve la vie terrestre de Bahá’u’lláh.

Sa dépouille repose dans une pièce non loin du manoir restauré. Désormais, pour les bahá’ís ce lieu, connu sous le nom de Bahjí, est le plus saint qui existe sur terre.