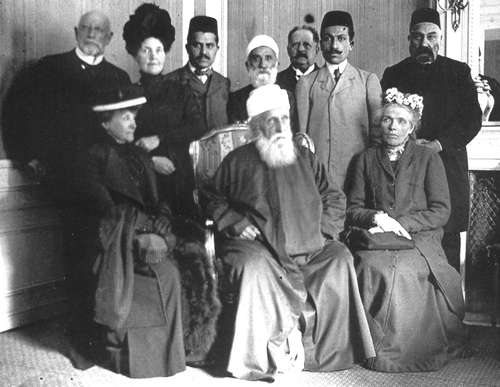

L’alliance – ‘Abdu’l-Baha

Après le décès de Baha’u’llah, la foi baha’ie commence une nouvelle étape de son développement. Baha’u’llah a donné les bases qui ont permis de guider, protéger et agrandir la communauté baha’ie naissante. Il avait clairement défini dans ses écrits la transmission explicite de son autorité, le système administratif à venir. C’est essentiellement grâce à cela que l’histoire mondiale de la foi baha’ie a pu, contrairement à celle des autres religions indépendantes, échapper aux schismes.

Selon la volonté de Baha’u’llah, son fils ‘Abdu’l-Baha devait être considéré non pas comme un prophète ou un messager divin, mais plutôt comme le parfait exemple humain de ses enseignements .

» Quiconque se tourne vers lui s’est, en vérité, tourné vers Dieu, et quiconque se détourne de lui s’est détourné de ma beauté, a nié ma preuve et est de ceux qui transgressent. En vérité, il est le Souvenir de Dieu parmi vous, sa confiance parmi vous, sa manifestation parmi vous et son apparition parmi les proches serviteurs »

Abdu’l-Baha s’est occupé des rapports entre la communauté baha’ie et les autorités civiles et de ceux avec la population de la Palestine. Le Maître (titre que lui avait conféré Baha’u’llah) recevait les pèlerins venant de Perse. De plus il supervisait les entretiens avec le fondateur de la foi. La nature de son autorité et les exigences d’une communauté grandissante mirent en exergue ses qualités personnelles étonnantes. A postériori, il est évident que ‘Abdu’l-Baha considérait le ferme établissement de la foi baha’ie à grande échelle, notamment en occident, comme l’un des défis les plus importants auxquels il eut à faire face.

La propagation au temps de ‘Abdu’l-Baha

Le développement de la foi fut favorisé par l’attention que l’épopée babie avait éveillé parmi les cercles intellectuels et artistiques, notamment en Europe occidentale et en France voir ici.

En Amérique du Nord, la première référence publique connu à la foi baha’ie fut à Chicago en 1893. Lors de la Foire Internationale dans le cadre du Parlement des religions, l’un des conférenciers chrétiens acheva sa présentation par des paroles de Baha’u’llah.

Le premier baha’i américain était un agent d’assurances. Tous ces nouveaux baha’is étaient encouragés à correspondre avec ‘Abdu’l-Baha pour exprimer leur foi dans les enseignements de Baha’u’llah. Indubitablement, cela fut significatif pour le développement de la foi.

Prenons pour exemple, Louisa Getsinger, femme de grand talent et énergique fut l’une de ces nouveaux croyants; elle voyagea à travers les États-Unis, multipliant les conférences dans le but de faire connaître la foi en dehors de Chicago. Puis elle rencontra Mme Phoebe Hearstet, millionnaire et philanthrope qui devint baha’ie. En 1898 cette dernière exprima le souhait de rencontrer ‘Abdu’l-Baha et il accepta de la recevoir. Pour l’occasion, Mme Hearst réunit un groupe d’une vingtaine de pèlerins dont les premiers arrivèrent à Saint-Jean-d’Acre le 10 décembre 1898.

Plus tard en 1908, la jeune révolution turque permis la libération des prisonniers ottoman. En conséquence, ‘Abdu’l-Baha fut enfin libre de quitter la Palestine. Il put donc participer plus directement au développement de la foi Occident. Avant de partir, il s’acquitta d’une des principales missions que lui avait laissées Baha’u’llah. En 1909, entouré d’un groupe de croyants d’Orient et d’Occident, il déposa la dépouille du Bab dans un tombeau construit sur le Mont Carmel. Quelques années auparavant, l’endroit précis avait été indiqué par Baha’u’llah. Il servirait également de base aux institutions administratives dont le Centre international de la foi baha’ie.

En 1910, ‘Abdu’l-Baha jugea que c’était le moment de partir bien qu’affaiblit par tant d’années de prison. Tout d’abord, il débuta son voyage débuta par un peu de repos en Égypte. Le 11 août 1911, il vogua avec un petit groupe vers Marseille, première étape d’un voyage de plus de 2 ans en Occident. Par la suite, ce périple allait l’emmener à Londres, Paris et Stuttgart en plus de courtes visites dans plusieurs centres en Europe. Il effectua également un voyage très fatigant en Amérique du Nord.

Il visita des lieux importants, et à Chicago, il posa la première pierre de la 1ère maison d’adoration occidentale. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, les journaux firent largement écho de sa visite, ce qui eu un impact énorme. A chaque fois, les croyants pouvaient directement interroger celui qui les guidait, l’interprète de leur foi. Par ce biais, ils intensifièrent leur connaissance de la foi. En Occident, on reçut favorablement cette nouvelle religion. Des jours durant, ‘Abdu’l-Baha proclama à tous ceux travaillant pour une réforme sociale : mouvement religieux, pour la paix, syndicats… À l’issue de son voyage, le message social de Baha’u’llah avait été propagé. Désormais une nouvelle génération de croyants de toutes classes sociales avait été convaincue.

Les bases du système administratif

Pendant la première guerre mondiale, ‘Abdu’l-Baha resta chez lui à Haïfa, en Terre sainte. Il remit alors en route les processus particulièrement importants qu’il avait lancé après sa libération en 1908. Dès lors, il travailla au développement d’une communauté internationale : l’établissement des institutions administratives, ce qu’il appela des » assemblées spirituelles « , à la fois en Amérique du Nord et en Iran. Ces corps élus pouvaient mener des activités de publication, les programmes d’enseignement, les sessions de prières au niveau local et national. Clairement, ils étaient les annonciateurs de ce que Baha’u’llah avait appelé des » maisons de justice « .

En 1908, ‘Abdu’l-Baha rédigea un Testament dans lequel il détaillait ces institutions centrales conçues par Baha’u’llah pour diriger la foi baha’ie. Ces deux institutions nommées étaient le » Gardiennat et la Maison Universelle de Justice « . Le Gardiennat conférait exclusivement à son petit-fils aîné, Shoghi Effendi Rabbani, l’autorité pour interpréter les enseignements baha’is. D’une part, le Gardien fut désigné comme étant celui à qui tous les croyants devaient s’adresser pour tout problème relatif aux croyances baha’ies. D’autre part, la Maison Universelle de Justice, devait devenir la principale autorité législative et administrative de la communauté baha’ie. Le Gardien pouvait être aidé par un groupe de croyants hautement qualifiés, nommés par lui et désignés comme » Mains de la cause de Dieu « . La Maison Universelle de Justice devait gérer l’ordre administratif international de la communauté baha’ie.

Durant la Première Guerre mondiale, ‘Abdu’l-Baha adressa une série de tablettes aux croyants nord-américains. Dans ces lettres, ‘Abdu’l-Baha détaillait le Plan divin pour une proclamation internationale du message de Baha’u’llah à l’humanité. Les croyants américains et canadiens devaient être les premiers à établir la foi partout dans le monde. ‘Abdu’l-Baha les assurait d’une postérité reconnaissante parmi les communautés baha’ies du monde. Les années suivantes, les différents plans internationaux d’enseignement que connut la communauté, reflètent l’engagement des nord-américains à l’appel de ces lettres. Ils répandirent le message et les enseignements de Baha’u’llah dans le monde entier.

Le Testament de ‘Abdu’l-Baha ainsi que le Kitab-i-`Ahd et les dispositions qu’ils énonçaient, modelèrent la communauté baha’ie après le décès de ‘Abdu’l-Baha, au matin du 28 novembre 1921

Shoghi Effendi

L’institution du Gardiennat avait deux principales : d’une part, d’interpréter les enseignements baha’is, d’autre part, de guider la communauté baha’ie. ‘Abdu’l-Baha assura à Shoghi Effendi une totale latitude pour œuvrer au mieux pour tout ce qui concernait la foi. En fait, s’opposer à lui était s’opposer à Baha’u’llah et ‘Abdu’l-Baha .

Dès le début, Shoghi Effendi indiqua que la foi baha’ie entrait dans une nouvelle phase de son expansion. Naturellement, son autorité serait différente de celle du ministère de ‘Abdu’l-Baha. Désormais, l’ère de formation commençait.

L’institution devait susciter amour et fidélité chez les croyants. La personnalité du Gardien était secondaire. D’ailleurs il découragea les croyants de commémorer des évènements de sa vie et l’usage de photos. En outre des personnes nommées le représentait lors de toute cérémonie publique pour laquelle il avait été sollicité. De plus, ses lourdes obligations administratives, interprétatives et sa correspondance rendait impossible la réalisation de voyages comme l’avait fait ‘Abdu’l-Baha. Cependant, la seule exception était le temps qu’il consacrait, selon ses disponibilités, aux pèlerins qui venaient au Centre mondial. Ces rencontres se limitaient aux heures des repas dans la maison des pèlerins de Haïfa. Il s’entretenait alors avec les orientaux et occidentaux.

Les axes de la propagation

Durant la période de 1921 à 1963, quatre axes d’activités se dégagent dans l’histoire baha’ie :

- le développement du Centre mondial baha’i

- la traduction et l’interprétation des Écrits baha’is

- l’expansion de l’ordre administratif

- la mise en œuvre du Plan divin de ‘Abdu’l-Baha .

Le centre international de la foi

Durant toute sa vie, Shoghi Effendi consacra une grande partie de son temps à la construction du Centre international de la foi. Par le passé, plusieurs parcelles de terrain avaient été achetées par la communauté d’exilés dans la baie de Haïfa. Le premier site était Bahji où reposait le corps de Baha’u’llah (à l’extérieur de Saint-Jean-d’Acre). Le second était situé sur les pentes du mont Carmel où se trouvait le tombeau du Bab, en surplomb de Haïfa.

Grâce à la générosité des croyants, à des legs et aux réponses à des appels lancés par Shoghi Effendi, ces propriétés connurent un grand développement durant le ministère du Gardien. En effet, on aménagea de somptueux jardins, le premier bâtiment monumental fut érigé. Il donna l’impulsion pour un plan grandiose établi pour la construction d’un centre spirituel administratif qui répondrait aux besoins d’une communauté internationale. De plus, le complexe pourrait grandir simultanément à celle-ci, rivalisant avec les plus beaux de ce monde. Ainsi, cette communauté éparpillée aurait alors un lieu de pèlerinage et un centre d’où les directives permettraient largement de développer la conscience de l’unité baha’ie.

La traduction des écrits et l’interprétation

Comme indiqué dans le Testament de ‘Abdu’l-Baha, Shoghi Effendi était le seul interprète des Écrits baha’is. Par conséquent, il interpréta les événements internationaux à la lumière des Écrits. Régulièrement, il partagea avec la communauté baha’ie le résultat de ses analyses sous la forme de longues lettres adressées au monde baha’i. En effet, il pouvait aisément interpréter les Écrits, du persan et de l’arabe en anglais. Cela permis à long terme d’assurer une unité de doctrine durant les premières années du développement de la foi. Grâce à son travail, la menace de schisme fut grandement réduite.

A cette période, les communautés baha’ies en développement débordaient de questions sur toutes sortes de sujets des Écrits baha’is. Les réponses apportées par le Gardien sont une part non négligeable de l’interprétation de la révélation de Baha’u’llah. Au début des années 1940, Shoghi Effendi concentra son analyse sur l’histoire baha’ie. En 1944, pour commémorer le centenaire de la déclaration du Bab, il rédigea une étude très précise de la période écoulée. Plus précisément, elle concernait la période de la déclaration du Bab jusqu’à la fin du premier Plan de sept ans.

Shoghi Effendi consacra beaucoup de temps à ériger le système administratif voulu par Baha’u’llah. En effet, il était encore à l’état embryonnaire à l’époque de ‘Abdu’l-Baha. Dès que le nombre d’assemblées spirituelles locales d’un pays devenait assez conséquent, il encourageait fortement l’élection d’une assemblée spirituelle nationale qui gérait les affaires concernant la foi dans ce pays. Grâce à de nombreuses lettres, ces institutions naissantes recevaient les directives concernant l’application des Écrits baha’is et la conduite de la vie communautaire. Par ailleurs, des lettres encourageaient aussi tous les croyants à soutenir et à obéir sincèrement à leurs assemblées nationales. Enfin, La consultation, outil de la foi baha’ie, fut fortement encouragée. Par conséquent, les institutions durent se former à cette prise de décision en groupe.

L’expansion

Entre les années 1951 et 1957, le Gardien nomma un certain nombre de croyants émérites Mains de la cause de Dieu. Ils avaient des responsabilités précises concernant l’enseignement de la foi ou la protection de ses institutions. Simultanément, Shoghi Effendi indiqua que l’élection d’une maison universelle de justice se tiendrait dès que l’expansion de la communauté baha’ie le permettrait. Elle serait élue par la communauté internationale baha’ie, par l’intermédiaire de leurs assemblées spirituelles nationales.

Pour établir l’ordre administratif, Shoghi Effendi se tourna vers les croyants. En effet, un certain nombre d’entre eux étaient déjà sur des projets d’enseignement baha’i notamment, Martha Root.

Ce fut grâce à cette correspondance avec les baha’is des États-Unis et du Canada que Shoghi Effendi modela progressivement les institutions locales et nationales. Elles devaient être conformes aux Écrits de la foi. Bien que des différences culturelles définissent l’importance des sujets à traiter, l’ordre administratif devait, pour l’essentiel, être uniforme. Assurément, cela nécessitait un modèle qui n’avait rien à voir avec le système politique qui leur était familier.

En avril 1937 le Premier Plan de sept ans fut lancé pour les Etats Unis et le Canada. Neuf an plus tard, un second Plan de sept ans fut lancé en 1946. L’effort allait porter cette fois-ci sur l’Europe. En effet, il n’y avait à l’époque que deux assemblées spirituelles nationales : en Grande Bretagne et en Allemagne. Par ailleurs, le plan prévoyait la création d’assemblées spirituelles locales en Amérique latine. L’accroissement important de celles d’Amérique du Nord était aussi une priorité. De fait, l’un des principaux buts fut l’établissement d’une assemblée spirituelle nationale indépendante au Canada. Ce fut fait en 1948 et fut suivi en 1949 de son enregistrement par un décret du Parlement.

L’année 1953 couronna la fin du plan qui coïncidait avec un important anniversaire baha’i, le centenaire du début de la mission de Baha’u’llah dans le Siyah-Chal. Avril 1953 fut marqua aussi l’inauguration de la maison d’adoration de Wilmette dans l’Illinois, qui allait être la première d’une série d’édifices similaires devant être construits sur les cinq continents du globe. L’autre succès de ces années fut le magnifique tombeau destiné au mausolée au Bab. Cette majestueuse construction avec un dôme doré, des arcades de marbre blanc et des colonnes, illumina le Centre mondial baha’i devenant de l’un des plus beaux monuments des rivages de la Méditerranée.

Les pionniers

En 1953, Shoghi Effendi emmena la communauté baha’ie dans l’aventure la plus extraordinaire. En effet, il dévoila un plan mondial nommé Croisade de dix ans. La fin de ce plan en 1963, coïncidait avec le centenaire de la déclaration de Baha’u’llah dans les jardins du Ridvan. Concrêtement, cent trente-deux nouveaux pays et territoires devaient être ouverts à la foi. Parallèlement les communautés déjà existantes dans cent vingt autres devaient grandir. Le but était d’augmenter le nombre d’assemblées spirituelles nationales dans la plupart des pays d’Europe et d’Amérique latine. De plus, il fallait accroître sensiblement le nombre d’assemblées, de croyants, des ressources financières par legs et dons. Finalement, ce plan fut réalisé et dépassé pour la date fixée. Cependant les circonstances furent bien différentes de tout ce qu’aurait pu anticiper la communauté baha’ie.

Début novembre 1957 Shoghi Effendi contracta une grippe asiatique. Il se trouvait en Angleterre pour l’achat de fournitures destinées au bâtiment des archives sur le mont Carmel. Brusquement, le 4 novembre il mourut d’une attaque cardiaque. Le monde baha’i resta stupéfait et temporairement troublé, alors que seule une moitié du Plan de dix ans avait été achevée.

Selon les écrits, Le Gardiennat devait perdurer dans le temps. Cependant, Shoghi Effendi décéda sans nommer son successeur. De plus, aucun autre membre de la famille ne semblait pourvu des qualités spirituelles nécessaires telles qu’énoncées dans l’alliance de Baha’u’llah et dans le Testament de ‘Abdu’l-Baha . Il n’y eu donc pas d’autre Gardien. Désormais la seule institution qui assurerait la direction des affaires de la communauté serait la Maison Universelle de Justice. Mais cette autorité n’avait pas encore été élue.

La Maison Universelle de Justice

D’après les déclarations de Shoghi Effendi, l’élection de la Maison Universelle de Justice pourrait se tenir à la fin du Plan de dix ans. D’ici là, la communauté baha’ie trouverait les informations nécessaires dans le plan détaillé qu’il avait conçu.

Par ailleurs, il avait dernièrement nommé les Mains de la cause principaux régisseurs de la foi. Il les avait invités à travailler étroitement avec les assemblées nationales pour mener à son terme le Plan de dix ans et préserver l’unité de la foi.

L’élection

Les Mains de la cause convoquèrent d’une série d’assises annuelles. Tout d’abord, elles confirmèrent que Shoghi Effendi n’avait nommé aucun successeur (assise de 1957). Puis elles annoncèrent l’élection de la Maison Universelle de Justice par les membres de toutes les assemblées spirituelles nationales en 1963 . En cent ans, le monde baha’i était passé d’une poignée de fidèles dans le jardin du Ridvan aux membres de cinquante-six assemblées spirituelles nationales de par le monde. Au printemps 1963, la communauté baha’ie procéda à l’élection de la première Maison Universelle de Justice. Dans une grande humilité, les Mains de la cause refusèrent le droit d’être membre de cette institution administrative.

Pour les baha’is, il s’agissait d’un événement sans précédent. Après plus d’un siècle de persécutions et de crises internes à plusieurs reprises, se tenaient des élections démocratiques. Enfin, la communauté baha’ie avait mis en place une institution prête à gérer toutes les affaires de la foi. Son établissement avait été conçu par Baha’u’llah. Il était basé sur les principes de ses Écrits et de ceux de ‘Abdu’l-Baha. De plus, la diversité d’origines de ses membres semblait particulièrement adaptée aux fondements et aux missions de cette institution. En effet, les neuf membres de quatre continents reflétaient cette pluralité aux travers des trois principales religions (juive, chrétienne et musulmane), ainsi que différentes ethnies. La Maison Universelle de Justice symbolisait l’essence même de la foi baha’ie. Grâce aux écrits et au dévouement des croyants, l’unité avait été préservée durant ce premier siècle.

Dès lors, cette institution permanente serait la référence pour tous les croyants. En 1973, la Maison Universelle de Justice promulgua sa constitution. Simultanément était plubier le premier Synopsis et Codification du Kitab-i-Aqdas (Le Plus Saint Livre)à l’occasion du centenaire de sa révélation.

Cette élection devait permettre de poursuivre le travail du Gardien. Notamment, elle devait mettre en place de nouveaux plans d’enseignement. Elle devait créer de nouvelles institutions et bureaux administratifs que le développement rapide de la foi rendait nécessaires. Ainsi la vision de ‘Abdu’l-Baha d’une conquête spirituelle de la planète pourrait se réaliser.

Le second siècle de développement de la foi

En 1964, la Maison Universelle de Justice lança un Plan de neuf ans. Il fut achevé en 1973. Par la suite un Plan de cinq ans fut lancé, il prit fin en 1979. Depuis, plusieurs plans internationaux ont été menés à bien par la Maison Universelle de Justice.

Aujourd’hui, la situation a bien changé. La foi baha’ie est une religion mondiale et indépendante. D’ailleurs elle est officiellement reconnue par les autorités civiles dans la plupart des pays. Elle se développe rapidement. Par conséquent, ses adeptes sont issus de presque toutes les origines raciales, sociales, culturelles et nationales. Ils mettent en place des activités multiples dans environs 235 États souverains et territoires. Depuis les années 70, son système administratif s’est étoffé à tous niveaux : local, national et international.

Les écrits de Baha’u’llah, du Bab et de ‘Abdu’l-Baha sont traduits dans plus de 800 langues. Des maisons d’adoration, des écoles baha’ies, des centres administratifs et des centres communautaires sont construits partout dans le monde. Aux Nations Unies la communauté internationale baha’ie est reconnue comme ONG. Actuellement elle possède un statut consultatif auprès du Conseil Économique et de Social. Sans aucun coute, ces réalisations sur un laps de temps si court sont extraordinaires.

Vous pouvez également regarder le film Regard sur 100 ans de progrès ci-dessous. Le film met en lumière le parcours d’une communauté bahá’íe en plein essor. Par ailleurs, il décrit les efforts actuels de cette communauté pour contribuer à l’émergence d’un monde fondé sur l’unité de l’humanité.